备孕总失败?权威报告揭秘:1/3难孕体质竟藏着未察觉的隐秘绊脚石

不明原因不孕,像一团找不到源头的迷雾;反复发生的流产,带来心碎与不解;精心准备的胚胎移植,为何总在着床关键时刻功亏一篑。

医学检查似乎都报告“正常”,但成功的希望却如同流沙,在指缝间反复流失,这种找不到明确答案的反复失败,正是无数备孕女性心中最大的困惑与煎熬。

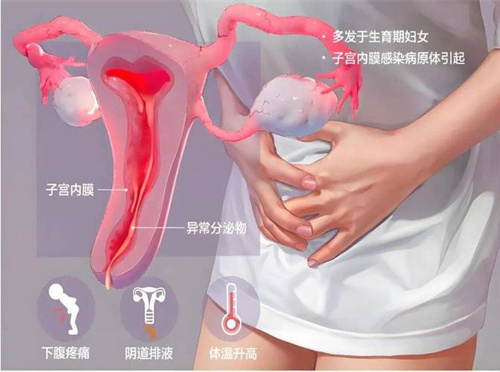

我们之前科普过的慢性子宫内膜炎很可能是串联这些困境的共同关键,它没有明确的症状,却像“无声绊脚石”,长期损害着孕育生命的土壤——子宫内膜。

刚刚,中国优生科学协会女性生殖道疾病诊治分会、中华医学会妇产科学分会感染性疾病协作组制定了一份关于慢性内膜炎的专家共识。

据我所知,这可能是国内第一份有关慢性子宫内膜炎的专家共识,里面的内容很多是第一次披露明确的数据。

这份共识带来新视角,揭示了这个曾被忽视的潜在病因,为拨开迷雾指明了方向。

01、患病率有了明确的界定

慢性内膜炎相关研究主要集中在不明原因不孕、反复胚胎种植失败和反复妊娠丢失人群。

目前绝大多数研究认为,以上三类人群发病率大概为2.8-56.8%、7.7-66.3%、9-67.6%。

从上面的数据我们可以看出,这是三个非常不精确的人群估计,而且每组数据之间范围巨大,对临床的指导有限。

2025年共识对此根据大量文献进行了meta分析,得到了精确的患病率数据。

在不明原因不孕人群中,慢性子宫内膜炎的发病率为26.38%,相当于不到四个人中有一个;

在不明原因反复移植失败人群中,慢性子宫内膜炎的发病率为36.32%,相当于不到3个人中有一个;

在不明原因反复妊娠丢失人群中,慢性子宫内膜炎的发病率为29.9%,相当于三个人中有一个。

所以,专家共识建议,不明原因不孕、不明原因反复移植失败、不明原因反复妊娠丢失都建议进行慢性子宫内膜炎相关的检查。

02、与息肉和内异症之间的关系

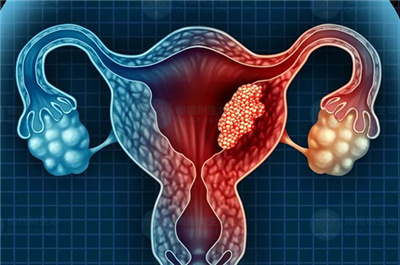

慢性子宫内膜炎、子宫内膜息肉、子宫内膜异位症,在影响生育健康的女性中经常一起出现,他们之间到底有什么关系呢?共识对此也做了明确论述。

患子宫内膜息肉的女性中,超过一半(51%)的女性同时存在慢性内膜炎,有息肉的女性得慢性内膜炎的风险是没有息肉女性的3倍多。

息肉个数越多(≥3个),伴随慢性子宫内膜炎的可能性就越高(风险是单发息肉的3倍多)。

更麻烦的是,如果本身就患慢性子宫内膜炎,做完息肉切除术后,息肉更容易复发。

患子宫内膜异位症的女性,超过一半(约53%)也可能同时患有慢性子宫内膜炎。

她们得慢性子宫内膜炎的风险(52.94%)明显高于没有子宫内膜异位症的女性(27.02%),风险高出大约3倍。

有慢性子宫内膜炎也可能增加得子宫内膜异位症的风险,同样高出约3倍。

通过以上论述,我们可以看出它们之间似乎存在互相促进的关系,这种结伴捣乱的现象,可能共同对怀孕、保胎造成更大困难。

慢性子宫内膜炎和宫腔菌群关系也十分密切,健康的子宫腔里并非无菌,里面有少量微生物存在。

这些微生物、子宫内膜组织、体内激素变化、以及子宫局部的免疫组织共同组成了一个微型的“生态系统”——宫腔微生态。

健康状态下,这个生态的主角是乳酸菌,不过它们在子宫腔里数量比在阴道里少很多很多(可能只有阴道细菌数量的万分之一到百分之一)。

慢性子宫内膜炎宫腔里最常见的有大肠杆菌、肠球菌、链球菌、葡萄球菌等可能致病的细菌占了近60%。

另外,还发现可能会有支原体和一些其他细菌(棒状杆菌、肺炎克雷伯菌)、甚至少数念珠菌(一种真菌)。

在慢性内膜炎患者的宫腔中乳杆菌这个主角减少了,其他非乳杆菌的杂牌菌(以上所述致病菌)的比例大大增加。

这些杂牌菌在子宫里捣乱,让一些本不该活跃的代谢途径变得特别活跃(比如精氨酸、脯氨酸、视黄醇的代谢通路异常上调),这会对子宫环境产生不利影响。

细菌感染会引起子宫内膜发炎和损伤,炎症会扰乱子宫局部的免疫平衡,让“防御部队”开始混乱攻击。

也有可能是免疫系统先出问题,导致了慢性子宫内膜炎,然后让杂菌乘虚而入。

菌群失调(好菌少坏菌多)和免疫系统紊乱会相互影响,恶性循环。

这种混乱破坏了子宫内膜微妙的平衡,使得子宫内膜变得不再适合胚胎着床和生长(容受性改变),从而导致不孕、流产或其它不良的怀孕结局。

目前在已知的致病菌群中,到底哪些是真正的“核心致病团伙”,它们的生态关系是怎样的,还没有完全搞清楚。

综上,目前可以确定的是慢性子宫内膜炎最常见的致病微生物为细菌感染。

04、慢性内膜炎与宫腔免疫微环境

共识原文比较学术,橄榄树生命用大白话给大家翻译一下,这样更便于理解。

在内膜正常情况下,有一套精细的 “免疫安保系统”(包括多种免疫细胞和因子),核心任务是在抵御细菌入侵和保护胚胎着床/发育之间找到平衡。

在这套免疫系统中,M2型巨噬细胞uNK细胞主要任务是抑制过度炎症,帮助胚胎着床、形成胎盘。

Th2细胞和Treg细胞主要分泌抗炎因子,建立对胚胎的免疫耐受(母体免疫系统不攻击胚胎)。

B细胞很少,主要呆在“基地”(基底层)。

以上这一整套系统确保子宫内膜准备好,并安全地接受胚胎,也就是形成我们常说的良好的子宫内膜容受性。

当病原体侵入子宫内膜的时候,内膜免疫系统启动警报,走向失衡,具体表现为:

警察变凶(M1极化),本应维和的巨噬细胞变成促炎的M1型,数量增多。它们 狂发“炎性信号”(IL-6, IL-12, TNF-α等)。

“维和部队”削弱,关键的 uNK细胞数量减少,不利于保护胚胎。Th2/Treg细胞及其抗炎因子(如IL-10)被抑制。

“激进派”占上风(Th1主导),Th1细胞过度活跃,分泌更多促炎因子,导致 “Th1/Th2免疫天平失衡”,炎症失控。

B细胞失控,B细胞被病原体召唤进入“作战区”(间质和腺体),变成浆细胞 大量产生“杀伤力强”的抗体(尤其是IgG2)。

核心结果就是,子宫内膜变成 充满“攻击信号”的敌对环境,母体免疫系统对胚胎产生毒性作用(容受性下降)。

一句话总结就是,慢性子宫内膜炎引发子宫内膜的免疫暴乱,使其变成一个对胚胎有毒的环境,破坏着床和妊娠维持,导致不孕和流产。

05、慢性内膜炎的诊断

慢性内膜炎大多数患者没有明显症状,少数人可能有轻微不适(比如小腹隐痛、非经期出血、分泌物增加)。

妇科检查通常是正常的,所以慢性内膜炎诊断通常是因生育问题就诊。

①慢性内膜炎诊断最主要的两种方法

宫腔镜是慢性内膜炎的重要手段,典型标志是草莓征(内膜泛红、散布白色小点)、充血(局部发红或渗血)、微小息肉(<1mm)、间质水肿(内膜异常增厚、发白)。

宫腔镜主要用于直观观察,漏诊率极低(阴性预测值98.8%)。

另外一个重要手段就是病理活检,取内膜组织染色,在显微镜下寻找浆细胞(需特殊染色CD138/MUM1识别)。

另外,还可以辅助其他线索,比如间质密度增加、水肿或腺体损伤。

若病理和宫腔镜同时阳性,那么可以确诊慢性子宫内膜炎。

若病理阳性但宫腔镜阴性,仍可以诊断慢性子宫内膜炎(宫腔镜可能漏诊)。

若宫腔镜阳性但病理阴性,需要结合病史综合判断(取样误差可能导致假阴性)。

②其他辅助确诊手段

细菌培养法,如果可以检出细菌(如大肠杆菌、肠球菌)或支原体,也可以确诊,但耗时太长(约10天),假阴性率高(很多细菌难培养)。

基因检测法,可发现更多微生物种类,但目前无法锁定核心致病菌,另外阴道污染也容易干扰结果,临床应用还不成熟。

综上所述,慢性子宫内膜炎应首选宫腔镜和病理活检相结合,尤其推荐宫腔镜下定位取材,避免漏诊。

不明原因不孕、反复流产、胚胎着床失败患者,即使症状不典型也需要排查慢性子宫内膜炎。

子宫内膜微生物培养虽阳性率低,但能根据药敏结果精确指导抗菌药物选择。

06、慢性内膜炎治疗

慢性内膜炎最核心的治疗方法是口服抗生素,首选药物组合为多西环素(针对细菌+支原体)+ 甲硝唑(抗厌氧菌)。

如果您对上述药物有过敏,或者其他不适,喹诺酮类(如左氧氟沙星)+ 甲硝唑/替硝唑是替代方案。

因细菌培养困难,多数无法精准检测病原体,所以用药方式以经验性用药为主。

疗程通常 14天,严重者(如宫腔镜见大面积草莓征、病理浆细胞多)需延长疗程或重复治疗。

慢性子宫内膜炎单疗程约 70%——90%,未愈者可通过2——3个疗程提高至80%以上。

慢性子宫内膜炎最关键的动作,请大家一定要记住:治愈后复查、治愈后复查、治愈后复查,重要的事情说三遍!

必须用宫腔镜+活检确认炎症消退,再备孕或移植胚胎。

有研究证实,治愈后再移植比未治愈者,胚胎着床率、妊娠成功率提高3——6倍。

另外慢性子宫内膜炎还有一些辅助治疗,但是证据有限。

另外,中医药联合抗生素可能减轻炎症,但缺乏统一标准。

免疫调节也是一种辅助治疗方法,比如调节母胎免疫的孕激素、免疫抑制剂泼尼松以及修复内膜的富血小板血浆宫腔灌注等,这些方法需要医生评估,安全性有待验证。

另外专家共识指出,抗菌药物治疗效果不佳者可能为疗程不足或对药物不敏感,可延长抗菌药物治疗时间或结合中医中药等其他治疗方法。

亲爱的姐妹们,如果你正经历不明原因不孕、反复的胚胎停育或试管移植失败,内心充满焦虑和自我怀疑,请先别急着把责任归于自己。

慢性内膜炎是一个非常隐匿,但只要你能意识到去检查,就可以有非常成熟的方案去解决的小问题。

对付慢性子宫内膜炎,最关键、最容易被姐妹们忽略的就是复查,我们需要复查后确认已经治愈,才能确保子宫内膜的容受性恢复。

值得一提的是,这份共识凝聚中美顶尖智慧,首次全球同步确立慢性内膜炎诊疗金标准,破除误区,为反复流产、不孕患者提供国际验证的治愈路径,显著提升抱婴希望。

顾问Chris